牡牛座では五感や自らの資質に気づき、「自分のこの長所をもってすれば、ここでは十分にやっていける」という安全領域を築くことが目標でした。

このプロセスで、自分が内的世界に何を持っているのかという理解は、十分に進みました。

しかし、少しでも外の世界に触れてみると、これまでに培った主観的なものの見方だけでは、どうにも理解できなかったり、通用しなかったりすることは多々あるでしょう。

外の世界で歩みを進めるためには、主観から客観へと視野を広げ、多種多様な環境の中での相対性にも埋もれない、新しい自己像を作っていく必要があります。

双子座では、風のエレメントと柔軟のモダリティが象徴するように、臨機応変な知の営みでこの自己成長プロセスを進めていくことが目標です。

いまだ自己愛の心地よさを手放せていなければ、自分が否定されるかもしれない他者や外界とのコンタクトは、ただただ恐ろしいものであるかもしれません。

未知の世界に出てみたとしても、自分の主観を他者に押し付けたり、その反対に、常識や慣習に盲従したりしているだけでは、自分の本当の個性を見つけることはできません。

自分と他者とは別の存在であることを理解し、偏りのない視点で他者のありのままの姿を見つめてはじめて、外界を鏡に自分をよりよく知ることができるのです。

双子座は、安住の地を離れることへの恐れよりもずっと強い、自分を知りたい、そのためにも他者や世界を知りたいという好奇心を持ち、外界へと歩みを進めます。多種多様な出会いを経験し、自分と他者との違いに触れたり、他者の中にも自分をみつけたりしながら、常に新たな自己像を見出していきます。

そして、その探究心は他者や環境を自己発見の鏡とし、その名の通り複眼的でとらわれのない知性は、鏡である他者や環境の本質も映し出すことができるのです。

今回は、双子座の太陽を持つジョルジュ・ルオーとポール・ゴーギャンの作品を題材に、双子座の終わりなき自己探究と映し出すものごとの真実についてお話していきたいと思います。

まずはルオーの作品を何点か見ていきましょう。

力強いタッチや色使い、何層にも塗り重ねられた厚塗りの手法が見受けられ、装飾的な美しさに惹かれるというよりも、そこに込められたルオーの魂のようなものがこちらの心の内に響いてくるような印象の作品です。

ただ、マティスらと同時期に学んでいた国立美術学校時代、彼のスタイルはこれらの作品のような後年のものとは大きく異なり、伝統的な西洋絵画の延長線上にありました。

敬虔なカトリック教徒だった父の影響もあり、自らも修道院に入ることを考えたほどであったルオーは、この当時、宗教的な主題に数多く取り組んでいます。

そして、細やかな描写技術、光と影のコントラストの巧みさによって、彼はこの作品でシュナヴァール賞を受賞し、一部の教師からは「レンブラントの再来」と呼ばれるほどの評価を受けていました。

ルオー本人も、父に宛てた手紙の中で、このように喜びを爆発させています。

昨日、シュナヴァール賞展で言いようもない感動を覚えました。最近では他のどんな画家も自分をこれほど奮起させたことはありません。(中略)なによりもこの喜びはルオーの作品が最高だったからなんです。(中略)完璧な勝利、本物の画家としての第一歩です。ちょっと僕は大げさかもしれないけれど、でも信じてください。涙があふれるほど感動したのです。

ここまで自分の作品に満足し、当時のアカデミックな美術界に受け入れられやすいスタイルを得意としていたならば、この路線のまま画家人生を歩んだとしても何の不思議もありません。

しかしルオーは、形式に縛られて作品を描き続けることが、これからも自分が歩むべき道なのかと悩み始めます。双子座的に言えば、慣習に従った営みをどれだけ繰り返したとしても、自己像の新しい側面は見えてこないということではないでしょうか。

元日本大学教授で哲学者の小林利裕氏は著書「ルオー」の中で、悩める画家が新しい道を見つけたように作風を変え連作として取り上げるモチーフを発見する転機となったのは、カトリック作家のレオン・ブロワとの出会いであったと記しています。

やがてブロワは、人間の中で最も悲惨でかつ哀れな娼婦達と聖霊との間の奇跡的な結び付きを描く小説を書きますが、この小説にルオーは初めて眼を開かされたと言います。娼婦達のありのままの姿を画面に描くことによって、止むなくそうならざるを得なかった人間の悲哀を見つめてこそ、真に人間を理解し神への信仰が獲得できると思ったのです。(中略)修道院に籠ることも、底辺の人を忘れ上流意識に縋りつく伝統主義者でしかないと見えてきたのです。

「ルオー」小林利裕著より

そして、ルオーがこの頃に描いた娼婦の作品がこちらです。

様式を重んじる緻密な宗教画から、ワイルドな筆遣いによる裸の娼婦像への、かなり大胆な方針転換です。

実は、この1906年当時、神話の登場人物風に美しくデフォルメするならまだしも、生身の娼婦たちを描くことは許しがたいという非難の声も上がりました。

ルオーが著作に感銘を受け親交を結んだブロワでさえ、娼婦の中にある清い心や神性を見出し描くわけでもなく、ありのままの姿を描くのは言語道断であると批判をしました。しかし、ルオーとって大切だったことは、同じ世界の住人ながら未知だった娼婦という他者に触れ、人間像を理解し、それを鏡に自分を知ることでした。

それは単なる外見の写実でもなければ、娼婦への賛美でもなく、娼婦という存在を生んでしまう人間社会の成り立ちへの関心であり、彼女たちの本当の姿であり、それを知った時に自分が何を思い考えるのかという反射的な自己発見です。

作品をよく見てみると、鏡の前と中の娼婦とでは、顔かたちや表情が違っていることがわかります。

鏡の前のほうは目がはっきりと描かれておらず、どちらかというと無表情に近い印象で、たるみがちな腹部は荒んだくらしを感じさせますが、表面的には娼婦という自分の人生を粛々と受け止めているように見えます。

一方、鏡の中の娼婦を見ると、怒り、屈辱、悲しみ、自分ではどうにもできない運命への恨ましさなど、この娼婦の本心を覗き見ているような感じがします。

ルーヴル美術館にあるエコール・ドゥ・ルーヴル教授のベルナール・ドリヴァル氏は、著書「ルオー」の中で、画家が娼婦を通じて見ているものについて、このように述べています。

これらの娼婦の姿の中においてルオーを憤慨させたのは、男性が―そして彼女ら自身が-彼女らの現在ある姿をもたらしたというその事実なのである。彼が鞭打つのは罪そのものであって罪の女たちではない。彼は人間悲劇の彼方に超自然的な悲劇そのものをみる。そしてその悲劇を見たことにより、彼女らの上に怒りと愛の涙をそそぐのである。それは憐憫ではない。また「復活」のトルストイにみられる偽福音書めいた曖昧な優しさでもない。

娼婦をモチーフとした作品から始まった、社会の中の他者を通じたルオーの人間探求的な絵画表現は、この後も題材を裁判官や道化師などに変えながら続いていきます。

左の裁判官の作品では、社会的地位もあり職務において国家の正義を体現する存在である彼らには、通常、その人間性にも正義感やバランスが備わっているであろうという想像が働きます。

しかし、中央と向かって右に位置する裁判官たちは無関心にも見える表情をしていて、ことなかれ主義的な官僚体質が内面からも染み出ているように感じられます。左側の裁判官は、しかめ面をしていて、横柄で偏った人物であるような印象です。

右の作品で描かれている道化師は、一般には明るくおどけて人を笑わせる存在であるものの、暗い色調で、みすぼらしく悲劇的な姿に描かれています。

いずれの場合にもルオーの人物描写は、同時代のステレオタイプ的なものの見方とは隔たりがあります。

ルオー作品の収集家で元昭和電工会長の鈴木治雄氏は、著書「ルオー礼賛」の中で画家本人の言葉を引用し、ルオーの芸術表現への姿勢を次のように記しています。

なぜ、芸術作品はいつもその時代や環境や基準へ反対する反応であってはいけないのか?そしてきわめて高度の個人的な告白であってはいけないのだろうか?

他者の主観や社会の常識にとらわれていては、ものごとの真実も見えなければ、それを鏡に自己像を見出すことはできないという、双子座らしいの心の声のように聞こえます。

また、ルオー本人が道化師について記した言葉があります。

ぼろ車の片隅に坐って

派手でけばけばしい衣装を繕っている老いぼれた道化師、

そして人をおもしろがらせるために作られた

どぎつくきらびやかな物と、

少し高いところから見下ろせば限りなく悲しく思われる

この人生との対比・・・・・。

それから私は、そういった考えをさらに推し進めた。

私には、《道化師》が私であること、私たち、

私たちの殆どすべてであることが、はっきり解った・・・・・・前出「ルオー礼賛」鈴木治雄・著

娼婦の作品からの共通点で言えば、主観と客観、仕事と人間性、虚像と実像などの二面性についてですが、その名の通り複数の視点を持つ双子座にとっては、対比という枠組みがものごとを理解するための重要なポイントです。

ルオーが「道化師は私だ」と言っているように、元々自分が内に持つ多面性を他者の中に見つけることも、双子座が自己像を明らかにしていくプロセスの一つではないでしょうか。

そして、ルオーは一般に宗教画家と称されることがありますが、特にこの次の時代から、彼の作品にはイエス・キリストや聖書の中の場面が多く描かれるようになります。

イエスを描くとはいえ、以前の典型的で伝統的な宗教画とは違い、イエスは神の姿ではなく、一人の人間として描かれています。

ルオーは篤い信仰を持つカトリック教徒でしたが、形式と権威を重んじる教会にとっては、彼のイエスの描写は冒涜的で、両者の間には溝が生じていたこともありました。それでも、イエス・キリストとは本当はどのような存在であったのか、その生涯はルオーにとって何を映し出すのかという、双子座的な知の探求はさらに続いてゆきます。

中央の作品では、イエスは弟子の裏切りで囚われの身となってしまい、この状況を受け入れるとともに無力さを感じているようにも見えますが、これまでの自分の生涯を悔いているようには見えません。

佇まいは静的ですが、誇りを持つ人間の尊厳も感じられます。それに対して、左の人物はイエスを嘲り興奮しているのか顔が赤く、右の人物は無抵抗の人間を見下しているようにアゴが上がり気味です。

人間はかくも清い存在となることもあれば、おそろしく醜い存在にまで堕ちることもある、そんな人間とはいったい何なのであろうかというルオーの問いのようでもあります。

前出の小林利裕氏は、ルオーの宗教をテーマとした作品をこのように表現しています。

一般にルオーの作品はカトリックの視点から聖書に題材を取ったものが多いと言われます。確かに題材としてはそうでも、しかし内容は必ずしもそうだとは思われません。たとえば生涯に亘り数多くのイエスの顔を描いていますが、それは社会に快く受け入れられる崇高で聖なる顔ではありませんでした。(中略)ルオーが描いたのは地上に住む人間イエスの顔です。人間が密集する現実の世界では、必ずしも教会好みの品行方正な人間が真実の姿とは言えません。社会の中の悪や醜に目を瞑り、強いて善や美の表面だけを身に着けようとする態度は偽善者です。もっと本当の真実の姿を見よということです。

右の作品では、イエスの表情は、生涯における感情や出来事の歴史が詰まったような複雑なものに描かれています。

色が何層にも塗り重ねられていることは、一筆一筆色を入れながらイエスの生涯をたどり、イエスが何を感じ考えたのかを想い、ルオーがそこに自分を重ねていったプロセスであるように、私には思えます。

ルオー本人も、「知られざる自画像」という文章の中で、このように記しています。

画家は思想家ではない。彼は色と形で考えるのだ。しかしこのことは彼が考えないことを意味するのではなく、色と形で彼が考えること、色と形が思想の鉱石であり、思想と同じ値打ちを持っていることを意味するのだ。

前出「ルオー礼賛」鈴木治雄・著

この後も、モチーフの変遷を得ながらのルオーの自己探求は、80才を超えたその最晩年にまで続きました。

私が自分を探して苦しみ過ぎたとしても、まだ自分を見出したとは言えない。内部を引き裂くものは、不安や高い野心のためではない。たとえ300年生きても、私はなお無限の歩みを感じるであろう。

前出「ルオー礼賛」鈴木治雄・著

ルオー自身の探求は道半ばであったかもしれませんが、未知のものに触れ、それを鏡としていったルオーの作品群は、どのジャンルにも当てはまらない孤高のスタイルであると、生前から高い評価を受けていました。

セザンヌやピカソなど、数々の巨匠を無名時代に発掘した画商のアンブロワーズ・ヴォラールが、ルオーのアトリエにあった全作品の購入とその後の専属契約を申し出たり、戦後すぐの段階から、ニューヨーク近代美術館など世界各地で回顧展が行われていました。

かつてルオーの表現に否定的だったカトリック教会も、作品からにじみ出る形式を超えた真実の信仰心を認め、1953年、ローマ法王がルオーに勲章を授与し、彼の作品はヴァチカン美術館にも「宗教画」として展示されています。

日本でも同時代的な美術評論家やコレクターの間で人気が高かったことから、いまでも常設コレクションとしてルオー作品が並んでいる美術館がいくつも存在し、国内でもその作品を多数鑑賞することができます。

自分が確立した地位やスタイルを捨ててでも、描く対象やその方法論が物議を醸してしまったとしても、それでも人間や社会の真実を見てみたいという知の欲求。

社会に生きる他者やイエス・キリストに自らを重ね、生涯をかけて見出していこうとする自己探求の姿勢。

ルオーの生き方と芸術的姿勢には双子座に特有な知的探求心が感じられ、その作品には、とらわれのない視点によって映し出された、多面的でもあり、それぞれが真実でもある、社会に生きる人々の姿が垣間見られるのではないでしょうか。

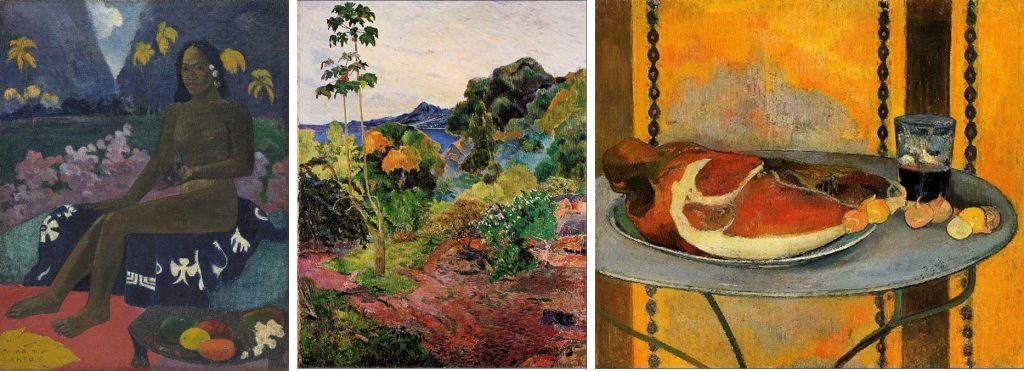

次に、ゴーギャンの作品を何点か見てみましょう。

ゴーギャンの作品は、特に一枚目のものなどタヒチに渡った後のものが有名で、描かれている人物の生命感あふれる姿や風景の色彩を見れば、一目で彼の作品だとわかります。

しかし、ゴーギャンは幼少期から美術教育を受けていた多くの他の巨匠とは違い、もともとは証券会社で働きながら、画塾に通い、夜間や休日に絵筆を握っていた日曜画家でした。

当時、印象派のカミーユ・ピサーロとの交流があり、ゴーギャンもその影響を受け、身近な風景や対象をやわらかなタッチと色合いで描く作品をいくつも残しています。

株式仲買人としてのゴーギャンは経済的にも成功し、デンマーク人の美しい妻と五人の子供とともに豪壮な邸宅に住み、マネやセザンヌ、モネ、ルノワールなどの作品を数多く購入していたほどでした。

絵画でも、アマチュアながらサロンへの入選を果たし、当時すでに大家だったマネがその作品を称賛し、

「私はただの素人です」と謙遜したゴーギャンに対し、「とんでもない。素人というのは、まずい絵を描く人のことですよ」

二人の画家の言葉の引用は、「ゴーギャン」フランソワーズ・カシャン/ 著より

と答えたそうです。

その後、1882年のフランスの金融恐慌で証券業が難しくなったこともありますが、ゴーギャンはその他の職業に就くという道を選ばず、突如として、いまだ収入がほとんど発生していない画家への転身を決意します。

この件について彼と話し合ったピサロはのちに、「ゴーギャンがあれほど世間知らずとは思わなかったよ」と述べ、ゴーギャン夫人であるメットも、家庭の安定を顧みない夫の元を離れ、子供達を連れて実家のあるコペンハーゲンに帰ってしまいます。

ゴーギャン自身も、印象派展へ何度か参加をしていたものの、作品が売れる見込みがまったくなかったため、物価の高いパリを離れましたが、財産はすでに食いつぶしひどい困窮状態に陥ったと言います。

多くの美術書ではこの転身を「中年男性の常軌を逸した転機」や、「抑えられない絵画への情熱のため」などの推察がなされていますが、双子座の特性を合わせて考えるなら、もう一歩踏み込んだ理解ができるのではないかと私は考えています。

どんなに心地の良い現状に恵まれていたとしても、同じ場所に居座っているだけでは、新たな世界や自分を知ることはできない、そんな双子座の知の欲求がゴーギャンを突き動かしたのではないでしょうか。

ゴーギャン本人も、後年、彼の娘が20歳になった時に贈ろうと制作した小冊子「アリーヌの中の手帳」の中で、次のように述べています。

私はこれ以上はないという貧困を味わった。しかし、平気だ。(中略)いずれは慣れるし、その気になれば笑いとばせるようになる。しかし怖いのは、仕事ができなくなったり知的研鑽ができなくなったりすることだ。

引用は前出「ゴーギャン」フランソワーズ・カシャン/ 著より

ここからゴーギャンは、印象派の影響から離れ、自分独自の絵画の確立を目指します。

そして、そのプロセスは、自分とは何者なのか、人間とは何なのか、自分が生きているヨーロッパや近代社会とは人間にどんな影響を与えるものなのかという探求と平行して進んでいきます。

これらの作品が描かれた時期になると印象派の雰囲気は薄くなり、のちのゴーギャンに特徴的になる原色の背景や、明確な輪郭線が現れてきています。

そして何より、これらの作品ではモデルとなった風景は存在しているものの、登場人物たちの組み合わせは、ゴーギャンのイマジネーションで再構築されています。

印象派の手法とは、現実の風景を二次元のキャンバスの中におさめ、光を色彩で表現する試みであり、それは写実の範疇にあります。

作者の個性は自然と現れますが、画家自身が意図的なメッセージや象徴を絵画の中に加えることはなく、あくまでもリアルを追求するスタイルです。

それ以前の時代は神話や宗教をテーマにしていて、画家にはイメージ力も要求されましたが、それぞれの場面のストーリーや登場人物などには定形があり、あくまでも形式の中での想像力でした。

それに対し、ゴーギャンが試みたことは、実際の風景や人物と、自由なイマジネーションとを絵画の中で同時に存在させ、現実世界と内的世界を統合して表現することです。

左の作品内の白い頭巾をした二人の女性はブドウの収穫をしていますが、実際には収穫期のブドウの果皮は黒または緑色のはずです。

その女性たちの装いもフランス北西部のブルターニュ地方に典型のもので、この絵の舞台となった南仏のものではありません。

手前の頬杖をついている女性は、パリの博物館で展示されていたミイラがモデルであったと言われています。

これらを総合すると、収穫の風景に赤色の豊饒さを加え、寒色の青い服を着ている死を表す女性とを対比させることによって、富めるものと貧しいものが存在する近代の社会、そして裕福だった過去と売れない画家である今の自分を省みていたのかもしれません。

また、当時いまだ近代化の影響が薄かったブルターニュ地方の女性が出てくることも、双子座らしい対比ととらわれのない目による、独自の絵画スタイルと自己の探究の表れではないかと私は考えています。

ゴーギャンは以前、株式市場という時代の最先端のものに触れていたわけですが、もし彼が新しい自分を発見しようと思うなら、鏡とする対象は、伝統社会に生きる人々や遠く離れた未開の地など近代社会の枠組みから外れたものが必要だったのではないでしょうか。

近代化や工業化によって人間社会は画一的で表面的になり、ものごとのリアルを映すという印象派が試みた手法さえも、画家個人の思想が欠けた人間疎外的なものであるとゴーギャンは感じ始めました。

このことが彼を風景と内面とを統合させたスタイルへと進ませ、画家の意図や暗喩をほのめかす象徴も、以前の伝統絵画に見られる、処女性を表すには百合の花というような形式に縛られることなく、自分が見て何か意味を感じた対象を使えばいい、という考えに至ります。

詩人で美術評論家のアルベール・オーリエは、メルキュール・ド・フランス誌に寄稿した、ゴーギャンを熱烈に称賛する「絵画における象徴主義」という論文で、次のように語っています。

(中略)絵画の正常な、そして最終的な目標は、他の芸術とは違い、対象の直接的表現にない。絵画の究極的な目標は「思想」を固有の形に置き換え、表現することにあるのだ。

芸術家、すなわち「絶対的存在の表現者」であるはずの芸術家の目から見ると、対象、すなわち絶対的・本質的存在(=思想)の感知能力に従って解釈された相対的存在にすぎない対象は、あくまで物体としての価値しかもち得ない。すなわち対象は、芸術家にとって「象徴」にしか見えないのだ。対象とは、天才のみに解読できる膨大な記号体系を構成する文字の一つ一つなのである。

こうした象徴によって、芸術家は自らの思考や詩をつづっていくわけだが、象徴がいかに不可欠であっても、それ自体には何の価値もない。何といっても思想が絶対である。

引用は前出「ゴーギャン」フランソワーズ・カシャン/ 著より

そしてゴーギャンは、近代社会からさらに離れることを目的に、パリから見ると地球の裏側に位置するタヒチへ向かいます。

近代、そしてヨーロッパという枠組みがないところでは、人や社会の営みはどうなっているのだろうか、環境を超えた人間の、そして自分の本質とは何であろうか、それによって自分の芸術はどう変わってゆくのかという探求の旅です。

ゴーギャンは、タヒチへの出発前、同じく象徴主義の画家と称されるオディロン・ルドンに、次のような手紙を送っています。

マダガスカルは文明社会に近すぎます。私はタヒチに行き、そこで生涯を終えたいと思っています。あなたが認めてくださった私の芸術は、まだ萌芽にすぎません。それをかの地で、自分のために、プリミティヴで野生の状態にまで育て上げたいのです。(中略)あなたが描かれた蛇の尾を持つあの死は、ヨーロッパではありそうに思います。しかしタヒチでは、その死に、花とともに再生する根がついているに違いありません。

「もっと知りたいゴーギャン 生涯と作品」六人部明典・著より

この言葉通り、ゴーギャンはタヒチの中でも宗主国フランスの影響を受けている中心地を避け、小さな村に移り住み、少しずつ現地の言葉も覚えながら、その土地や人々を知り始めます。

ゴーギャンは生涯で二度タヒチに住居を構えていますが、一度目のときに描かれた作品がこちらです。

色彩はより鮮やかになり、印象派的な画面の不透明感はなく、すべてのものがくっきりと見えるようになっています。「イオ・オラナ・マリア」というタイトルのこの作品では、右側にいる光の輪を頭に付けた二人が、聖母マリアとイエス・キリストです。

上に掲載した、タヒチ以前の黄色いイエスが描かれている作品と比べてみると、ゴーギャンの自己像や、西洋文明外の人々や社会に対する理解の変化が伺えます。

以前のものでは黄色いイエスは磔にされていて、絵画芸術における人間疎外的で創造性が欠けている現状に救いをもたらそうとしているにもかかわらず、期待するほどには認められない自分を、イエスという偉大な殉教者に重ね合わせているように見えます。

一方、タヒチの作品でのイエスはマリアの肩の上にいて、母なるものに抱かれている、世界の営みに包摂されているという印象です。

イエスが幼な子であることや手前に積まれたバナナも、手を伸ばせば食物が手に入る熱帯には、人間が歯車のように消費される近代ヨーロッパとは違い、子供のように自由で人間の本来的な営みがあるという双子座的な観察眼と創意の表れではないでしょうか。

ゴーギャン自身も、大陸の画家仲間への手紙の中で、このように述べています。

ヨーロッパでは恐るべき時代が、次の世代のために用意されつつあります。つまり金の王国です。人間も芸術も、すべてが腐敗しています。絶えず傷つき合わねばならないのです。かの地、タヒチでは冬のない空の下、素晴らしく豊かな土地で、人々は食糧を手に入れるためには、手を挙げて果物を摘むだけでよいのです。

前出「もっと知りたいゴーギャン 生涯と作品」六人部明典・著より

そして、二度目のタヒチ滞在のとき、ゴーギャンの探求はさらに根源的なところへと移っていきます。

この時期、現地で同棲した女性が出産をするものの、その子はすぐに亡くなってしまい、さらにその約一年後には、離れて暮らしていながらも最愛の娘だったアリーヌの死を知らせる手紙がゴーギャンのもとに届きます。

その悲しみは大きく、法的には婚姻状態が続いていた妻メットと友人にあてた手紙の中で、彼はこのように語っています。

彼女の墓は遠い場所にある。(中略)しかし本当の彼女の墓は私のすぐそばにある。私の涙こそが、生きた花なのだ。

前出「ゴーギャン」フランソワーズ・カシャン/ 著より

私が眼前に見るのは、すべてから解放してくれる死だけだ。

前出「もっと知りたいゴーギャン 生涯と作品」六人部明典・著より

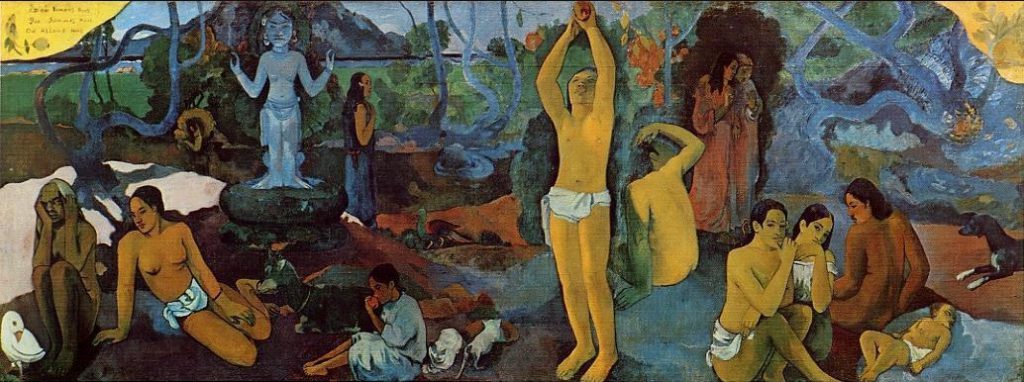

愛する者の死を経験し、自らの死さえ考えるようになったゴーギャンは、自身の遺言にするつもりで、次の大作に取り組みます。

青など寒色が使われた背景は全体として悲観的な印象で、このときのゴーギャンの心理状態を表しているように感じられます。

一番右に赤ん坊、真ん中には成人、左側には先ほどのミイラをモデルとした女性と似たようなポーズの老人が描かれていて、生と死という、時代も社会形態も関係ない、人間とは何かということについての本質に迫ろうとしているのではないでしょうか。

右から左へと展開する人間の一生は、木も果物も再生を繰り返す熱帯の環境に触れ、生と死は分離したものではなく、どちらも自然のサイクルの中で繰り返されるものだという、非キリスト教・非ヨーロッパ的な考えに至ったようにも思えます。

そして、ゴーギャンが自身の集大成として描いたこの作品は、「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」というタイトルがつけられていて、双子座の存在の根幹には、まさに終わりのない自分や人間の探求があることを感じさせてくれます。

ゴーギャンの画家人生は金銭的な苦悩が付きまとう時代がほとんどでしたが、彼の確立した象徴主義的絵画やその技法は、同時代やのちの画家たちに大きな影響を与え、セザンヌ、ゴッホ、スーラとともに、4人の近代画家の父と呼ばれることもあります。

作品自体の人気は、絵画のオークション史上第二位の落札額であったことからも明らかですが、自己探求の末にポリネシアで生涯を閉じた画家、というゴーギャンの人生も多くの興味を引き、サマセット・モームは彼をモデルに「月と6ペンス」という小説を書き上げました。

裕福で洗練された生活を捨ててでも未知の世界に飛び込み、その芸術の世界でも常識にとらわれず絵画の本質をつかんだスタイルの確立を目指す。近代のパリからブルターニュの伝統社会、そして地球の裏側のタヒチへと、「我々はどこから来たのか」と問い続ける人間探求の姿勢。

ゴーギャンの作品や人生にも、隠しようのない双子座の特性が表れているのではないでしょうか。

外の世界を歩み始めると、自分の内にある価値観だけでは対応しきれないたくさんのものと出会います。そこで求められるのは、独善的に主観を振り回すことではなく、他者の言いなりになるのでもなく、その時々に出会う他者や環境を知り、相対化されたとしても埋没しない個性を見つけることです。

双子座には、風のエレメントと柔軟のモダリティが象徴する、とらわれのない目でものごとを見る知性があります。その視線は外界への恐れを通り抜け、常識や慣習に隠れたものごとの本質を見出したいという強い願いが、自分も他者も含めた人間理解を進めます。多種多様な未知のものとの出会いが双子座の知性を活性化し、自分とその対象との対比を鏡に、新しい自己像を探求していけるのです。

ルオーとゴーギャンの二人の作品と生き方には、ものごとの真実を見つめる双子座の知性と、終わりなき自己探求の姿を見ることができるのではないでしょうか。

[getpost id=”1161″][getpost id=”1318″][getpost id=”2152″]