アポロンの竪琴

2025 牡羊座

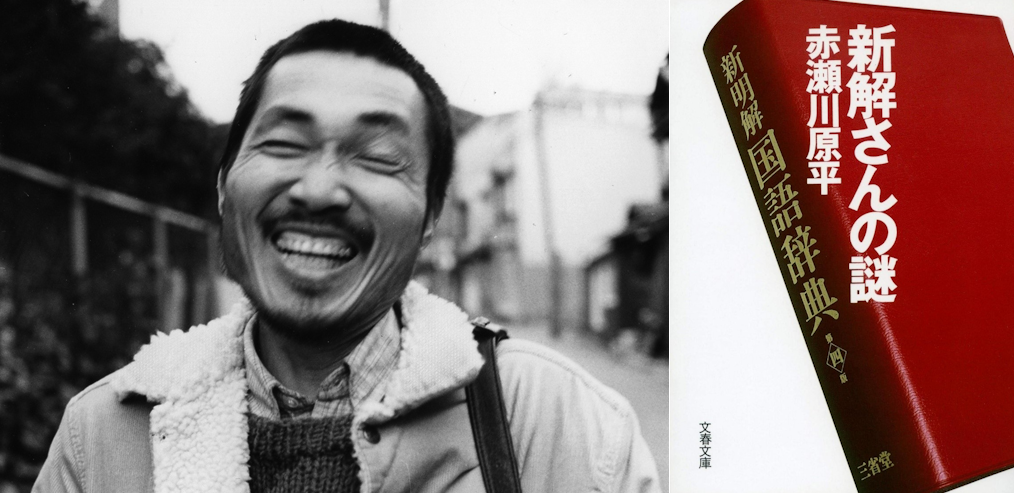

赤瀬川原平

人間てだいたいこんなもんだ

著名人の言葉から12の太陽サインの生き方を考えてきた「今月の言葉」がリニューアル!

自分の理想=太陽を生きるためには、何が必要なのだろう。

水星神ヘルメスが発明した太陽神アポロンの竪琴の神話をご存じですか。太陽の理想や意図は、水星という竪琴=言葉があるからこそ美しい音色を奏でることができるもの。太陽の言葉=アポロンの竪琴のメッセージに耳を澄ませてみてください。

あなたの生き方、働き方のヒントを受け取ることができるかもしれません。

心理占星術家nicoが選んだ今月の竪琴

牡羊座・太陽の言葉は…

“疑問にはとにかく答を、そして、次行きましょう”という主義の人には、新解さんは見えないだろう。何いってるんだ。ただの辞書じゃないか、次行きましょう、ということで一生を終る。

れん あい【恋愛】─する 特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒に居たい、出来るなら合体したいという気持を持ちながら、それが、常にはかなえられないで、ひどく心を苦しめる・(まれにかなえられて歓喜する)状態。「─結婚・─関係」私は変な気がした。読書のような気持になった。辞書なのに。

よの なか【世の中】同時代に属する広域を、複雑な人間模様が織り成すものととらえた語。愛し合う人と憎み合う人、成功者と失意・不遇の人とが構造上同居し、常に矛盾に満ちながら、一方には持ちつ持たれつの関係にある世間。「物騒な─・─〔=現世〕がいやになる

たしかにそうだ。世の中の全遺伝子がこの一項目に凝縮している。苦労があり、さめていて、なおも苦労があり、無限苦労の永久運動。常に矛盾に満ちながら、というところがたまらない。それでいて持ちつ持たれつの統一があり…

どう ぶつ【動物】自由に運動し酸素を吸って生きる生物。他の動植物を栄養としてとる。〔広義では人間を含み、狭義では除く〕植物【──園─ヱン】生態を公衆に見せ、かたわら保護を加えるためと称し、捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間での生活を余儀無くし、飼い殺しにする、人間中心の施設。

動物園は日曜祭日などに、一家で楽しく可愛い動物を見に行くところ、そう思っている人は多いだろうが、しかし新解さんによれば、動物園はすべてアウシュヴィッツだ。人権無視はよくいわれることだが、これは動権無視、動物の生きる権利を無視した悪魔のような飼い殺しの施設だ。

著書『新解さんの謎』より

牡羊座の言葉

赤瀬川 原平(あかせがわ・げんぺい)

1937年3月27日、横浜生まれ。太陽、水星を牡羊座に持つ。

前衛芸術家、小説家、脚本家、路上観察家。

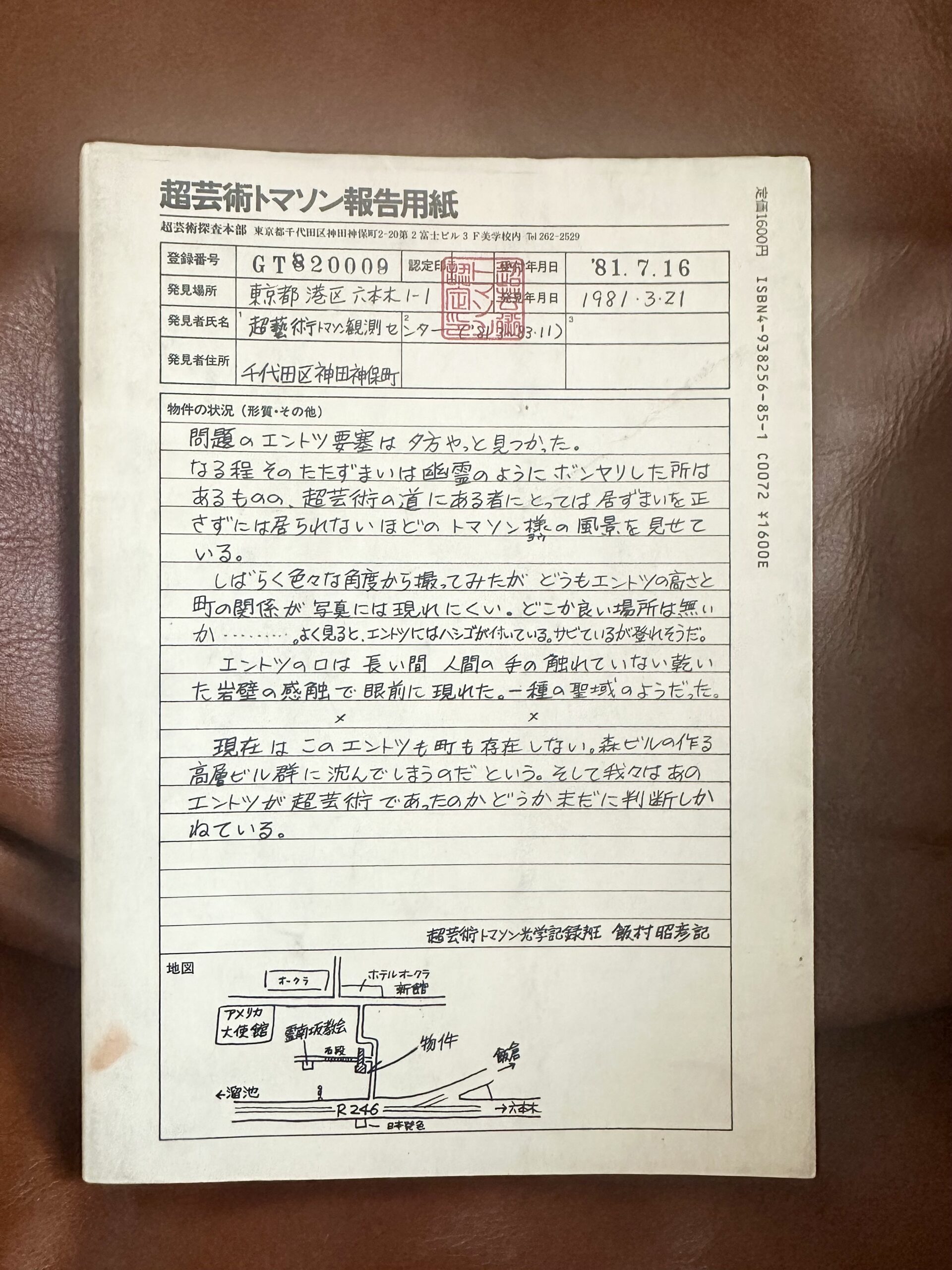

絵画や彫刻だけでなく、漫画や小説、そして「超芸術トマソン」(都市空間に存在する一種芸術のような無用の長物)「観察者が発見することではじめて芸術となる」というジャンルを自らつくる。81年には『父が消えた』で芥川賞を受賞。89年には、勅使河原宏と共同脚本を担当した映画『利休』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞。同年出版したエッセイ『老人力』は、その年の流行語大賞にノミネートされた。作品「模型千円札」が通貨及証券模造取締法違反に問われ起訴されたこともある。

14年間魚座に滞在していた海王星が2025年3月30日に牡羊座に移動すること、そして、もう長いこと火星サイクル手帳の制作を通じた火星研究がわたしのライフワークになっていることから、2025年牡羊座期の「アポロンの竪琴」の人選には頭を悩ませていた。いや、この言い方は正確ではない。実際、牡羊座=火星の話をするとき、いつも一人の人物を頭に思い浮かべていたのだが、あまり一般的ではないかもしれないという懸念から、この人物を例えに出すのを控えていた。

が、ここにきて、わたしにとっての牡羊座生まれの本丸、満を持して赤瀬川原平を登場させることにした。どうしても彼じゃないとダメだ、そんな強い衝動に駆られたのだ。

仕事仲間のつびーに「牡羊座は赤瀬川原平で書こうと思う」と伝えたら、「え?! いまさらですか?」とびっくりされた。

確かに。このタイミングで赤瀬川原平を紹介することにためらいがないわけではない。なぜって世界のあちこちで分断が生まれ、国家間で緊張が走っているではないか。物価高はとどまること知らず、皆それぞれに生活の不安を抱えているではないか。こんな厳しい時代に、牡羊座=火星を紹介するのに「新解さん」でいいのか? トマソンでいいのか? と。

いやいや。今こそ赤瀬川原平が必要じゃないのか?

経歴を見てもらえばわかる。何者なのかよくわからない。堂々たる立派な経歴の中に、よくわからないものも含まれている。路上観察家? 超芸術トマソン?

赤瀬川原平は、超芸術トマソンをこう説明している。

トマソンとはかつてアメリカの大リーガーで、それが高給で日本に迎えられてジャイアンツの選手となった。ところがスイングはできるのだけど球に当たらず空振りとなり、野球には使いようがなくてグラウンドのベンチにはりついていた。そのトマソン選手を漢字で書くと「超芸術」というふうになり、その双方の言葉のねじれた位相に、都市の亡霊がぼんやりあぶり出される。

超芸術トマソンの概念は、人類史上、この私たちの時代になって、しかもこの私たちの日本国においてはじめて姿を見せたものである。その意味でこの本は、地球上の意識の歴史に残る記念碑となるだろう。人類が都市を持ち、その一方で意識を持っているかぎりは、その都市と意識の関係に見え隠れして、超芸術トマソンはいつでもあらわれてくるのである。

彼の目を通してみると、世界のあらゆるものが物珍しく、面白おかしく、そして愛にあふれている。いちいち足を止め、しゃがみ込んだりつま先立ちをしたりし、目を見開いて、その瞬間の空気を吸い込む。

動画を倍速で見るような人は言うだろう。

“疑問にはとにかく答を、そして、次行きましょう“

若かりし頃、『新解さんの謎』を手にしたときの、あの目が覚めるような感覚を思い出す。神聖な辞書を前に、こんな楽しみ方があったか! こんなふうにふざけていいのか! とすべてが吹っ切れたように感じた、あのすがすがしい感覚。家族が心配して代わる代わる見に来るくらい、ゲラゲラ笑い転げながらも、その一方、頭の片隅で「よし、わたしもこのように生きようではないか!」と決意した、あの夜更けを忘れない。

わたしがどこか気が抜けたように見えるのは、元々の性格もあるかもしれないが、このときの決意のおかげ? せい? とも言える。

辞書一冊を手にするだけで、カメラ片手にぶらり散歩するだけで、この足と、この目さえあれば世界がまるでおもちゃ箱のように見えるのだから、なんて安上がりな毎日なのだろう。電力も必要ない、誰かと競い合う必要もない。行ける範囲、読める範囲、目が届く、手が届く範囲で、とことん面白がってみようじゃないか。

生きること、そのものがまさに「超芸術」なのだ。思い通りとはいかなくても、ねじれねじれしながら、何かしら自分の領分のようなものは見えてくるかもしれない。

頭でっかちにならないように。自分の目と耳と手と足で世界の面白さをつかみに行く。

その気概があれば、人生はいつだって意外とどうとでもなる。

赤瀬川原平も言っている。

振り返らないかぎり恐怖はない

前方からやって来るのは驚きだけだ

とにかく、前を向いて世界を楽しもうではないか!

驚きある日常が、わたしたちに新しい世界を見せてくれるだろう。