アポロンの竪琴

2025 獅子座

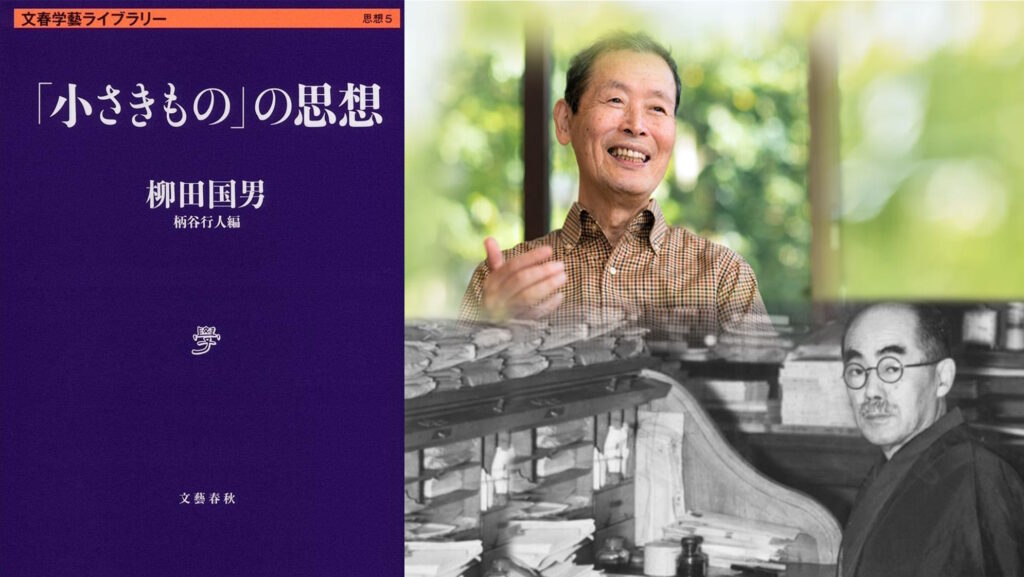

柳田国男と柄谷行人

消滅してしまうものへの供養と…

著名人の言葉から12の太陽サインの生き方を考えてきた「今月の言葉」がリニューアル!

自分の理想=太陽を生きるためには、何が必要なのだろう。

水星神ヘルメスが発明した太陽神アポロンの竪琴の神話をご存じですか。太陽の理想や意図は、水星という竪琴=言葉があるからこそ美しい音色を奏でることができるもの。太陽の言葉=アポロンの竪琴のメッセージに耳を澄ませてみてください。

あなたの生き方、働き方のヒントを受け取ることができるかもしれません。

心理占星術家nicoが選んだ今月の竪琴

獅子座・太陽の言葉は…

柳田国男の仕事は、一言で言えば、近代の発展の中で急速に廃れ忘れられていくものを記録することであった。それは先ず、消滅してしまうものへの供養であり、且つ、そこから得た将来に役立つかもしれない知恵を保存することである。〈中略〉柳田はこのような仕事を、たんに学者としてではなく、詩人、官僚、ジャーナリストとして現実に深くコミットする中で成し遂げた。その意味でも稀有な人物である。– 柄谷行人

柳田国男 柄谷行人編「小さきもの」の思想より

獅子座の言葉

柳田國男(やなぎだ・くにお)

1875年7月31日、兵庫県に生まれる。太陽、天王星を獅子座に持つ。

官僚、民俗学者。

「日本民俗学」の創始者で、近代日本を代表する思想家。東京帝国大学法科大学卒業後、「農政官僚」となり、明治34年に信州飯田藩出身の柳田家の養嗣子となる。視察や講演旅行で日本各地の実情に触れ、普通の人々への関心を深め、文書に書かれた政治や事件が中心の従来の歴史学を批判、名もなき庶民(常民)の歴史や文化を明らかにしたいと考え、「常民文化の探求」と「郷土研究」の必要性を説く。1935年、民間伝承の会を創始し、日本民俗学の独自の立場を確立。『遠野物語』『明治大正史 世相編』『郷土生活の研究法』『日本の祭』、戦後日本人のアイデンティティ再構築のために書いた『先祖の話』、日本人の源流を求めた最後の著作『海上の道』等百数十冊に及ぶ著作は、日本文化史研究上の広範な礎となっている。

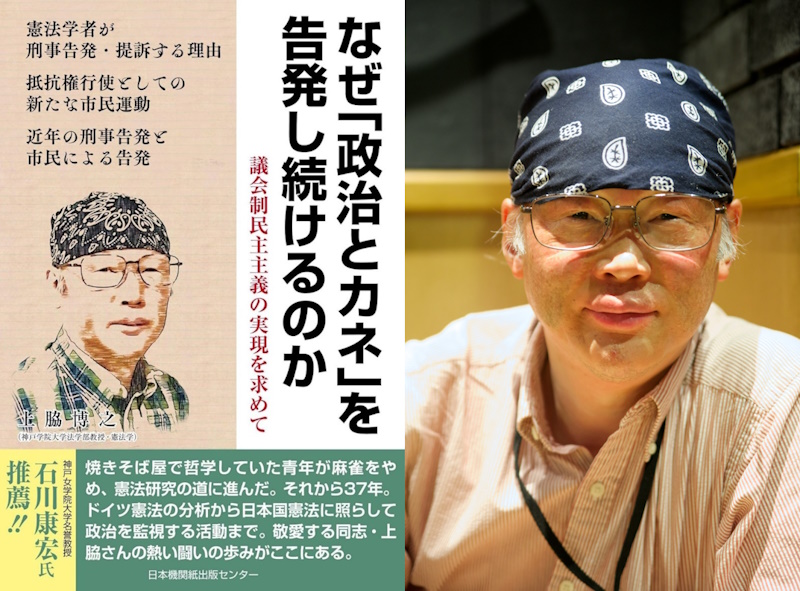

柄谷行人(からたに・こうじん)

1941年8月6日、兵庫県尼崎市に生まれる。太陽、冥王星を獅子座に持つ。

哲学者、文学者、文芸批評家。

1965年、東京大学経済学部卒業。67年、同大学大学院英文学修士課程修了。法政大学教授、近畿大学教授、コロンビア大学客員教授などを歴任。また批評誌「季刊思潮」「批評空間」を創刊。『畏怖する人間』『意味という病』『マルクスその可能性の中心』(亀井勝一郎賞)『隠喩としての建築』『探究』『トランスクリティーク』『世界史の構造』『哲学の起源』『力と交換様式』など著書多数。2022年、バーグルエン哲学・文化賞をアジア人として初めて受賞。

先日、Aさんからメッセージをいただいた。

8月になぜ原爆が落とされたのか。

8月になると、どうしてもそんな事を考え、獅子とは切り離せない何かが、そこに含まれているような気がしてしまいます。

強い部分が出ると、なぜかそれ以上に、隠れている部分があらわれてくるような。

獅子座のじっとりとした空気を、からだにまとわせながら、終わる事に安堵感と、さみしさが入り混じる。

このじっとりとした重さが、夏の不動、獅子座の美しさなのだろと。

もう十分だろうと思うのに、秋に向かうのを、何故か後ろ髪を引かせるのは、他の季節ではなかなか感じる事は出来ないのかもしれない。

これが火の不動の威力なのか。

いつかダブル獅子座の二人、柳田国男―柄谷行人の『「小さきもの」の思想』の言葉を使って「アポロンの竪琴」を書きたいと思っていた。柳田国男の仕事は、わたし的には非常に獅子座=太陽らしいと思われたし、そして一般の占星術的には彼の仕事から獅子座らしさを見つけることに苦労するだろうと思われたので、柳田国男の言葉を通して、ぜひいつか獅子座=太陽を深めたいと目論んでいた。

しかし、彼の仕事は膨大であり、また彼の生き様全体が獅子座らしいのである。『遠野物語』や『日本の童話』から端的に「らしさ」を抜き出すのは難しく、そこで同じく獅子座の柄谷行人の柳田論を参照しながら獅子座の理解を深めていたら、気がついたら何年も月日が経っていた。

が、戦後80年を迎え、書くなら今しかないのではと考え、二人の著作をぐずぐずと読み直していたところ、Aさんからのメッセージを読み、Aさんに応答するかたちでようやく「アポロンの竪琴」を書き始めるに至った。

ちなみに一般的な占星術の獅子座と、わたしが考える獅子座の違いはあちこちで書いたり話したりしている。たとえば、2022年の「アポロンの竪琴 獅子座の言葉 トーベ・ヤンソン 暗さや痛みという未解決な心を物語る力」にはこう書いた。

一般的な星占い的獅子座の解釈は、プライドが高く傷つきやすい、親分肌、姉御肌でさみしがり屋、派手好き、遊び好き、パーティー好き、自分大好きで四六時中自分のことばかり考えている、プレゼン上手、自己アピール力がある…こんなところだろうか。さすがにこのような獅子座に会ったことはないが、おそらくこれらの解釈は獅子座の支配星である太陽によるところが大きいだろう。

アポロンの竪琴 獅子座の言葉 トーベ・ヤンソン 暗さや痛みという未解決な心を物語る力

このような性格診断を並べ立てたところで、本気で太陽サインを生きている人たちを表す言葉になど、なりようがない。彼らは、性格を生きているのではない。自分自身を生きているのだ。

冒頭に挙げた言葉もそうだが、獅子座として書きたかった柳田国男の言葉は、柄谷行人が丁寧に拾い上げてくれている。その柄谷行人は、著書『遊動論――柳田国男と山人』のあとがきで「最近、柳田国男について考える機会があった」と書いている。その理由はこうである。

一つは、東日本大震災で大勢の死者が出たことである。また、福島原発事故によって多くの人々が郷里から離れ、さらに今後にも多くの死者が出る恐れが生じた。そこで柳田国男の『先祖の話』を読んだ。これは戦争末期、大勢の死者が出、且つ、亡国が必須であった状況で書かれた本であったからだ。実は、阪神大震災の後にもこの本を読み直したことがある。柳田が戦争末期、大勢の死者を念頭において書いたこの本がとても身近に感じられたのである。

柄谷行人・著『遊動論――柳田国男と山人』

戦後80年の今年、多くのメディアで「あの戦争は何だったのか」といった振り返りがなされている。Aさんの「8月になると、どうしてもそんな事を考え、獅子とは切り離せない何かが、そこに含まれているような気がしてしまいます」というのを考えたとき、やはり柄谷行人の言葉「消滅してしまうものへの供養であり、且つ、そこから得た将来に役立つかもしれない知恵を保存することである」に尽きるのではないだろうか。

つまり獅子座=太陽とは、まず「消滅してしまうもの」に光を当てることこそが重要であり、それはなぜかというと、「消滅してしまうもの」は「将来に役立つかもしれない知恵」になり得る可能性があり、だから、自分こそは、その存在に価値を見出してしまったのだから、なんとかそれを救い出し、「供養」し「保存する」必要がある。それが火エレメント・不動サイン・獅子座=太陽の存在理由であり、そういった意味で獅子座=太陽は、いつもどこかで暗さを意識しているサインであると言える。

そういった意味で、個人天体5天体に二つの獅子座を持つ米大統領ドナルド・トランプがラストベルトに光を当てたのも、単なる票取り、人気取りだけではなかったとも言える。彼は忘れられた人々に光を当てることが自分の使命だと思ったのかもしれないし、ラストベルトの人たちは(白人至上主義的な)アメリカの将来にとって価値ある存在だと考えたのかもしれない。

📺 YouTube:暗部を照らす獅子座の光、トランプが光を当てた弱者–ラストベルトの人々

柄谷行人は、柳田国男をこのようにも紹介している。

柳田国男の思想は、一言で言えば、「小さきもの」の価値を見出すことである。それはさまざまな形をとった。たとえば、彼は明治時代に神社合祀令に反対した。氏神は小さく、そして身近なものではなければならない。また、彼は祭りの巨大化・壮麗化にも否定的であった。祭りは小さく、静かで、真剣なものである。それが大がかりで派手なものになったとき、変質してしまう。祭りが巨大化するのは、人々が祭りの当事者ではなく、見物人となるからである。

柄谷行人・著『遊動論――柳田国男と山人』

しかし、柳田が何よりも重視した「小さきもの」は、文字通り子供である。通常、歴史において子供が役割を果たすことはほとんどない。しかし、柳田の民俗学=史学では、「小さき者」(児童)の働きが重要である。

そうなのだ。獅子座=太陽=5ハウスは「子供」の部屋と言われている。なぜ「子供」なのか。ここまでの分析を考えてもその理由は歴然だ。実際、柳田国男の著書『小さきものの声』にこのような言葉を残している。

私はついこのごろから、物の名に現れている児童の生活、ことにそれがおとなのりっぱな社会と、交渉をもっている点を考えてみようとしている。〈中略〉

柳田国男・著『小さきものの声』

幸いにして今まで無関心に打ちすててあったおかげに、児童の文化は案外に保存せられている。今はただ志ある人々のこれを省み、かつわれわれの完成のために、心をひそめてこれを学ぼうとする態度を必要とするのみである。

つまり、「歴史において重要な役割を果たすことはほとんど」なく、「無関心に打ちすて」られている「子供」または「子供の文化」は、柳田国男にとって光を当てるべき存在であり、そして「将来に役立つかもしれない知恵を」ふんだんに含んだ「保存する」べき存在なのだ。たとえ、人がそれを鼻で笑おうが、軽くあしらおうが、である。

戦後80年を迎える2025年獅子座期、9割近くが「戦争を知らない世代」となった今、「急速に廃れ忘れられていくものを記録する」こと、また消滅してしまうものへの供養」をすることはもちろんのこと、ただ「戦争は恐ろしい」「戦争は絶対ダメだ」といった態度を示すだけではなく、「そこから得た将来に役立つかもしれない知恵を保存すること」は急務である。

そして、またそれぞれ個人としても、たとえば柄谷行人がやったような仕事――柳田国男の知恵を未来に保存すること――をやっていくこと。何に光を当てたいのか、なぜその価値を残す必要があるのか、自分にとってその価値を残すことはどのくらい切実なことなのか。わたしたちの中の蟹座=月、それに続く獅子座=太陽は、わたしたちが光を当てるべきものを知っているはずなのだ。

前述のトーベ・ヤンソンの記事にこのようなことを書いた。

獅子座は5番目のサイン。水エレメント・蟹座の後に続くサインである。つまり、獅子座は蟹座的なものを手掛かり、足掛かりに思考し、理解し、創作する。つまり、幼少期の記憶、暗さや痛みといった未解決な心のテーマ、そういったものが獅子座の大きな原動力となっているということであり、また獅子座の人たちの生み出したものが多くの人たちを惹きつけるのも、誰の中にもあるであろう、この記憶や懐かしさに基づいていると考えられる。

最後に、『小さきものの声』の解説を書いた鶴見太郎の言葉を載せておく。

子供の頃の直観が、記憶の底へゆっくりと堆積してゆき、やがてそれが方法という輪郭を結んでいく。本書を構成するのは、まさにその営みに沿った文章である。

わたしたちの記憶の底にある子供の頃の直観とはどのようなものだろう。ぜひ記憶の底をのぞき込みながら、自分のライフワークにつながるような知恵を見つけてみたい。わたしがこれからの未来に持っていきたいものは何なのだろう。